⊙ 2017년 백두산 화산 폭발시 지구 대재앙 ⊙

지각판 내부 위치 마그마방 많아 폭발 땐 ‘지구 대재앙’ 에너지 축적됐다 한꺼번에 터져 강력, 1000년전 분화땐 VEI 7.4규모 추정. 1만년 동안 5번 정도밖에 발생 안해…印尼 규모6 화산 폭발때 여름 사라져...

[세계일보]

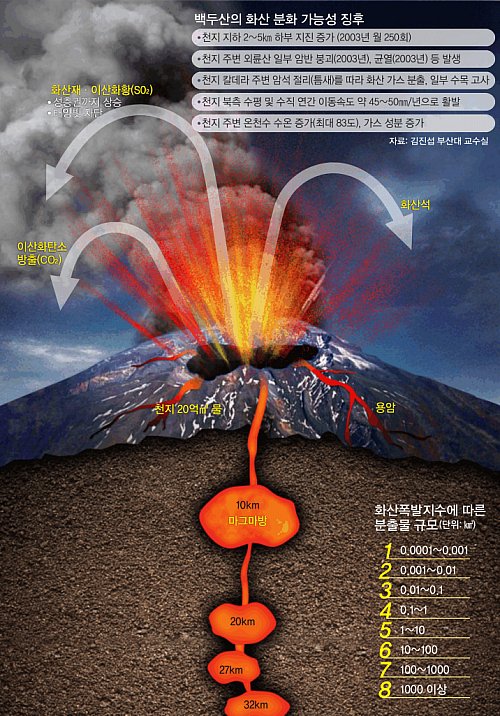

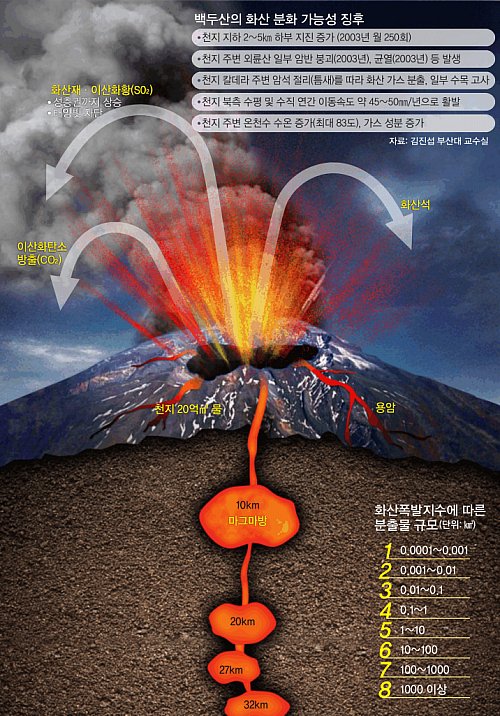

정부가 2017년 백두산 폭발 가능성을 염두에 두고 대책 마련에 나서고, 북한도 서둘러 남측에 공동연구를 제안할 정도로 백두산의 폭발력은 상상을 초월한다. 전문가들은 역사상 가장 큰 폭발 사례로 추정되는 백두산 화산은 지각을 구성하는 판(Plate) 내부에 위치하고, 마그마 방이 여러 개여서 아주 강력한 폭발력을 지닌 구조라고 설명하고 있다. 자칫 백두산 화산 폭발로 한반도를 포함한 동북아 지역은 물론 전 지구적 재앙도 우려된다.

백두산, 판구조상 폭발력 크다

화산은 보통 지하 30∼50㎞ 지점에서 우라늄 등의 방사성 원소가 붕괴하면서 나오는 '열'로 인해 마그마가 만들어진다. 이 마그마는 지각의 갈라진 틈을 타고 지표로 분출되면서 폭발한다.

대부분의 화산은 일본과 같이 지각 판의 경계에 위치하고 있지만, 일부는 판 내부의 '열점'(hot spot)에 위치하기도 한다. 백두산과 한라산, 울릉도 등 우리나라에 위치한 모든 화산은 모두 판 내부에 위치하고 있다. 판 내부에 존재하는 화산의 공통점은 폭발력이 크다는 것이다. 간헐적으로 폭발해 열을 발산하는 판 경계 화산과 달리 에너지가 응축한 상태에서 한꺼번에 분출되기 때문이다.

1998년 중국 지질연구소가 인공 지진파를 통해 분석한 결과 백두산 지하에는 4개의 마그마 방이 존재하는 것으로 밝혀졌다. 지하 10㎞에 가장 큰 방이 있고, 나머지는 지하 20㎞, 27㎞, 32㎞ 지점에 각각 존재한다. 카이스트(KAIST) 인공위성연구센터 채장수 박사는 "마그마 방이 많고 그 규모가 크면 폭발력이 크다"면서 "마그마 방이 여러 개라면 하나가 활성화될 경우 옆의 영향을 미쳐 서로 상승작용을 하기 때문"이라고 설명했다.

특히 백두산은 천지 부근에 20억t가량의 물을 담고 있어 분화할 경우 화산 폭발의 규모는 더욱 커진다. 화산 내부에 있는 마그마가 물과 만나면서 화산재로 바뀌는데, 백두산은 화산의 진앙이 천지 내에 있어서 그 폭발력이 더욱 크다는 의미다.

최근 국립환경과학원이 발표한 '백두산 폭발 시뮬레이션 분석 결과'도 화산에서 분출된 황산화물(용암가스와 화산재에 있는 황산입자가 혼합된 물질)이 지상에서 8㎞ 이상 상승한 후 북미와 그린란드 대륙까지 확산된다는 결론이 나왔다. 하늘로 올라간 황산화물이 햇빛을 반사해 한반도 등 동아시아 일대 기온이 두 달간 2도가량 떨어뜨릴 것이라는 분석도 나왔다.

폭발 가상 시나리오는

▲ 가상 실시간 그래픽

백두산은 현재 지구상에 존재하는 화산 가운데 가장 위협적인 존재다. 약 1000년 전 기록으로 보면 백두산의 화산폭발지수(VEI)는 7.4 정도로 추정된다. 이때 날아간 화산재가 일본 홋카이도 남부와 혼슈 북부에 5∼10㎝ 두께로 쌓여 아직도 관찰되고 있을 정도다.

'VEI'는 화산 분화에 따른 분출물의 규모에 따라 화산 위력을 평가하는 척도로, 총 8단계로 나뉜다. 지난해 폭발한 아이슬란드 에이야파야트라요클 화산의 VEI가 4수준임에도 불구하고 유럽의 항공 교통을 마비시켰다. 백두산 화산의 폭발력을 짐작할 수 있는 대목이다.

1815년 VEI 6 규모였던 인도네시아 탐보라 화산의 경우는 더 충격적이다. 당시 인도네시아뿐 아니라 전 세계적으로 아사자가 속출했고, 화산재가 성층권까지 올라가 태양 빛을 차단해 여름이 사라졌다. 심지어 미국·캐나다 동부 지역은 6월 눈폭풍이 발생했다. 1883년 크라카타우 화산도 분출 여파로 인해 몇년간 서늘한 여름이 계속됐다. 5년 후인 1888년 적도 지방인 인도네시아에 눈이 내릴 정도였다.

정부가 내부적으로 백두산 화산 폭발 가능성에 대한 대책을 마련 중이고, 남북 간 협의채널이 긴박하게 가동한 것도 이런 위기의식이 작용했기 때문으로 풀이된다.

한국지질자원연구원 이윤수 박사는 "백두산 정도의 대규모 화산 폭발은 지난 만년 동안 5번 정도밖에 없었다"면서 "이 정도 규모라면 우리나라뿐 아니고 광역적인 재앙이 될 것"이라고 말했다. 그는 "중요한 것은 꾸준한 관측을 통해 폭발 예측 확률을 높여야 한다는 것"이라며 "확률을 높이려면 많은 시간이 필요하다"고 지적했다.

김정일을 안달나게 한 백두산 폭발 5대 징후...뱀떼가

최근 몇년 간 ‘백두산이 4~5년 내 폭발할 수 있다’는 우려가 지속됐다. 대부분의 전문가들은 “섣부른 걱정”이라면서도 “백두산은 활화산이며 현재도 크고 작은 분화활동을 하고 있다”며 백두산의 폭발 가능성은 인정했다. 실제로 2000년대에 접어들며 백두산의 폭발 전조현상이 곳곳에서 감지돼왔다.

▶이산화황 분출 모습 위성 영상 포착= 윤성효 부산대 지구과학교육과 교수는 지난 5일 국회 환경포럼에서 “지난해 11월 7~8일 유럽의 기상위성(METOP)영상에 백두산 인근 지역에서 (화산가스인) 이산화황이 분출된 모습이 촬영됐다”고 밝혔다. 윤 교수는 “백두산 지하에서 팽창과 수축을 반복하던 마그마방(magma chamberㆍ다량의 마그마가 모여 있는 지하의 마그마 저장소)의 압력 변화로 인해 마그마에 녹아 있던 이산화황 성분이 분출됐을 가능성이 있다”고 분석했다.이산화황은 화산 분화 시 염화수소, 아황산가스와 함께 분출되는 화산 가스 성분 중 하나다.

▶ 백두산 인근의 잦은 지진과 이에 따른 천지 암벽 균열= 2002년 이후 백두산 일대에는 한달에 250여차례의 크고 작은 지진이 발생하고 있다. 전문가들은 2002년 6월 중국 지린성 왕칭현 지하 566㎞에서 발생한 규모 7.3의 강진 이후 백두산 일대 지진이 급증했다고 분석하고 있다. 2003~2005년에는 월 최대 270회에 달하는 지진이 백두산 천지를 중심으로 진앙이 밀집돼 나타났다. 2009년에는 백두산 인근에서 규모 4.7, 2010년 두만강 하류 지역에서도 규모 6.9의 강진이 발생했다. 이로인해 암벽 균열 현상도 발생하고 있다. 지하 암반에 틈새가 생기가 그 사이로 천지에 담긴 20억톤의 물이 흘러내려 지하 마그마와 만날 경우 초대형 화산 폭발로 이어질 가능성도 충분하다는게 전문가들의 분석이다.

▶천지 칼데라 7㎝ 융기 등 백두산 지표 상승 =잦은 화산성 지진에 의해 2002~2005년 백두산 천지 칼데라 호수 주변 지형이 7㎝가량 융기됐다. 윤성효 교수와 이정현 부산대 과학교육연구소 교수 공동연구팀이 지난해 중국 위성항법장치(GPS)데이터를 분석한 결과 2002년 8월부터 1년 동안 천지 북쪽 지형이 수평과 수직 방향으로 45∼50㎜ 이동하기도 했다. 지표의 상승은 화산이 분화하기 전 지하에 있던 마그마가 상승하면서 압력이 낮아지고 팽창하기 때문이다. 이 때문에 마그마 위쪽 지표가 위아래나 양 옆으로 이동하면서 서서히 부풀어오르면 지표가 상승하고 지열도 높아지게 된다.

▶말라죽는 나무ㆍ뱀떼 출현= 2004년 백두산 일대 지하산림의 나무들이 원인 불명으로 말라 죽은 것이 관찰됐다. 백두산 천지 칼데라 주변 암석 틈새를 따라 화산가스가 분출해 주변 수목이 죽고 있다는 학자들의 분석이 뒤따르고 있다. 이외에도 과학적 입증은 되지 않았지만 지난해 10월 백두산 인근 지린성 바이산시와 잉청쯔진을 잇는 도로 5㎞구간에 수천마리의 뱀떼가 출현한 것을 두고도 대지진 및 화산폭발의 전조현상이라는 풍문도 있다. 실제로 뱀떼가 출현한 이후 하루 만에 중국 연변조선족자치주 안투현에서 규모 3.0 이상의 지진이 두차례 발생하기도했다.

▶전문가 “공동 지질조사 통한 정확한 화산 연구 시급”=여러 징후는 계속 나타나고 있지만 백두산에 대한 정확한 연구는 제대뤄 이뤄져오지 못했다. 백두산 폭발 시기를 놓고도 학자들의 의견이 엇갈리는 이유도 여기에 있다. 전문가들은 이번 남북 백두산 회담이 실질적인 공동연구로 이어져야 한다고 말한다.

조문섭 서울대 지구환경과학부 교수는 “공동 지질조사가 필요하다. 백두산에 직접 가서 화산재가 어떻게 쌓였는지 각 층들이 언제 어떻게 만들어졌는지 분출기록이 어떻게 남아있는지 등 자세한 연구가 필요하다. 북한의 화산 연구 수준은 우리나라 기준으로 1970년대 수준이다. 동의원소연대측정기 등 정밀 기계가 없어 정확한 연구가 불가능했다. 이번 회담을 계기로 백두산 화산분출 역사에 대한 정확한 연구가 선행돼야 할 것”이라고 말했다.

김정일 생가 지도상에서 소멸

▲ 김정일 백두산 생가 (사진 : 연합뉴스) 백두산이 폭발하면 어떤 모습일까. 백두산 주변 일대가 쑥대밭이 되고, 화산재가 전세계로 퍼져나가는 재앙으로 이어질까. 전문가들은 백두산 폭발이 세계적인 대재앙으로 비화할 가능성이 충분하다는데 대체로 공감한다. 최근 중국의 한 사이트(차오지안닷컴)에 백두산 폭발을 가상한 실시간 그래픽이 올라왔다. 백두산 폭발장면을 파노라마 형태로 예측한 것이다. 처음에는 연기가 피어오르면서 분화 조짐을 보이더니 이내 화산재를 뿜어냈고 용암을 분출한다. 주변 지역이 화산쇄설물로 매몰되고 황폐화되는 모습이다.

백두산 폭발 가능성은 한국ㆍ북한뿐 아니라 중국인에게도 민감한 사안이다. 중국 학자들도 “2015년 전후로 백두산이 폭발할 수 있다”는 주장을 편다. 중국 지진국은 공식적으로 부인하고 있지만 일부 전문가들은 문헌 기록상 백두산이 100년에 한 차례씩 분화했다고 분석했다. 마지막으로 폭발한 것이 1903년이기 때문에 ‘때가 됐다’는 것이다. 불안감이 커질 수밖에 없다. 오죽하면 북한이 한국에 백두산 폭발문제를 두고 대책을 마련하자고 손을 내밀었을까.

백두산 폭발의 징후는 지난해부터 계속되고 있다. 중국 언론들은 지난해 10월 백두산 기슭에 위치한 중국 지린성(吉林省) 옌볜(延邊)조선족자치주 안투(安圖)현에서 600여 마리의 뱀이 땅 속에서 한꺼번에 쏟아져 나왔고, 인근 수목이 고사했다고 보도했다. 이를 폭발의 전조(前兆) 현상일 것이라고 추측했다. 지난해 2월 백두산 인근에서 발생한 규모 6.9의 강진이 지하의 마그마를 자극했을 수 있다는 주장도 제기됐다.

백두산 폭발이 한반도와 중국에 미치는 영향은 상상을 초월한다. 실제로 946~947년 발생한 백두산 분화가 발해(현 지린성 옌볜)의 멸망과 관련이 있다는 학설도 있다. 한 번 폭발하면 한 국가를 소멸시킬 정도로 엄청난 재앙이 될 것이란 얘기다. 중국 옌볜조선족자치주와 북한 양강도ㆍ함경북도와 중국 옌볜조선족자치주는 황폐화된다. 화산재로 생태계가 파괴되는 것은 물론 백두산 천지에 담긴 20억t의 물이 쏟아져 내려 압록강과 두만강, 쑹화강(松花江) 일대에 대홍수가 날 수도 있다. 이산화탄소가 대거 배출되면서 인근 주민들이 질식사할 가능성도 제기된다. 북한의 경우도 마찬가지다. 김정일 생가가 있는 양강도 삼지연군는 지도상에서 사라질 가능성이 농후하다.

지난해 11월 창춘완보(長春晩報)는 바이산(白山)의 한 주민이 “오랜 삶의 터전이었는데 이곳을 떠나야 할지 심각하게 고민하고 있다”고 말했다고 전했다. 퉁화(通化)에 사는 한 주민도 “화산 이야기가 자꾸 나온다. 그래서 랴오닝(遼寧)성 선양(瀋陽)으로 이사하기로 마음을 굳혔다”고 말했다. 북한은 2009년부터 양강도 삼지연군, 대홍단군, 보천군에서 화산 폭발에 대비한 주민대피훈련을 실시한 것으로 알려졌다. 이 때문에 옌볜조선족자치주는 2003년 4월 ‘백두산 천지 화산 재해 응급대책’을 제정, 공포해놓은 상태다. 북한은 ‘백두산천지 종합탐험대’ 내 화산관측팀을 주축으로 정밀연구 활동을 벌이고 있다. 부산대 윤성효(지구과학교육과) 교수는 “백두산 천지 밑에 있는 마그마를 파악할 수 있는 ‘마그마 플러밍시스템’을 통해 알 수 있는데 약 1주일 전에 분화 징후가 포착된다”며 “신속하게 주민을 대피시켜 인명 피해를 최소화하는 것이 최선의 방책”이라고 말했다.

○ 출처 : 세계일보, 중앙일보

|